Poco antes de tener que vivir encerrados por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, la fortuna hizo que me hallara, casi por azar, cerca de Fabra i Coats: Centre d’Art Contemporani i Fàbrica de Creació, en Barcelona. Había ido a comprar pan en el horno de mi amigo el panadero Daniel Jordà y como estaba por la zona me dije:

– «¿qué tal si te acercas a Fabra i Coats?». Y me hice caso.

Hasta que Joana Hurtado no fue nombrada directora de este equipamiento de titularidad municipal, el concepto que defendía en tanto que Centro de Arte me parecía, directamente, una auténtica falacia. Sin una clara dirección de contenidos, pensada y defendida por alguien capacitado y en base a un relato que, mejor que peor, apuntara hacia alguno de los debates que dinamizan la escena artística glocal, se me hacía imposible pensar que lo que pasaba allí sirviera para algo. No quiere decir que me pareciera una bazofia sino que, sin un rumbo fijo y de contrastada solvencia, consideraba que cualquier esfuerzo que se hacía si no era, propiamente, una pérdida de tiempo sólo se podía justificar en la medida en que cumplía una función muy precisa: mantener viva la llamita de alguna actividad para evitar, de este modo, tener que certificar su defunción. Una siniestra actividad que, en nuestro país, somos muy dados a practicar. Como también lamentar que no haya Dios que lo levante.

En el ámbito de la cultura sabemos muy bien de qué va la cosa.

Pues bien, limpio de polvo y paja en lo que a pensamientos negativos se refiere, entré en el Centre d’Art Contemporani de Barcelona, con el ánimo de ver la primera piedra del proyecto ideado por Joana Hurtado para el futuro de este centro. Su primer futuro. Y debo decir que, tras una fantástica y fructífera visita, salí con la sensación de haber pasado, con creces, mi particular prueba del algodón, es decir, haber visto entre sus paredes lo que me hubiera encantado ver en cualquier ciudad del mundo donde hubiera recalado por razones de diversa índole.

Pero vayamos por partes.

Tras la convocatoria de concurso público para la dirección de Fabra i Coats: Centre d’Art Contemporani de Barcelona i Fàbrica de Creació, anunciada antes de que muriéramos y que ganó merecidamente la historiadora del arte, comisaria y crítica de arte y cine Joana Hurtado, sólo han sido necesarios nueve meses para que la primera directora tomara las riendas de este equipamiento y, lo más interesante para nuestro ámbito artístico, pusiera en marcha la programación del Centre d’Art Contemporani.

Con la idea de «ensayar nuevas y distintas maneras de hacer y experimentar las artes para ensayar nuevas y diversas formas de hacer y ser (de la) institución» (nota de prensa dixit), Hurtado ha hecho saber que las tres líneas generales que atravesarán su programación y la acción en el territorio son las siguientes: defender la complejidad e incentivar el debate crítico; conectar la creación local y la internacional; y priorizar el proceso y la experimentación frente al imperativo del resultado.

En relación a lo que piensa hacer con el centro de arte, Hurtado ha comentado que, como la cosa viene de lejos -yo, personalmente, intentaré no hablar demasiado sobre la cerdada que supuso el tema Canódromo, tanto desde la Generalitat como del Ajuntament de Barcelona- no es momento de mirar hacia atrás ni hacia adelante sino de hablar, siempre en presente, de cambios, dinámicas y prácticas, de investigación y de descubrimientos. Unas bellas palabras que, para entender con exactitud, habrá que ver cómo se concreta y consolida mediante hechos. Lo único que, en verdad, a todos nos debería importar.

Las dos primeras exposiciones inauguradas en este centro el pasado mes de febrero con el sentido y coherencia discursiva que desea imprimir Hurtado, son dos propuestas que, ya de entrada, responden a la perfección a aquel aporte local e internacional del que hablábamos hace unas líneas.

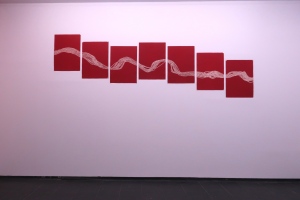

Por la parte local la propuesta de Hurtado se centra en explorar a fondo la producción de Jordi Mitjà (Figueres, 1970). Una elección que si responde, por una parte, a su contrastado interés en la obra de este artista alto ampurdanés, también contiene no pocas ganas de hacer tabula rasa con la desgraciada trayectoria del Centre d’Art Contemporani de Barcelona, desde tiempo inmemorial. Como sabrán ustedes (esto va para quienes no son de Barcelona o no están al corriente), Mitjà fue uno de los artistas que participó en la exposición colectiva titulada 00:00:00, (2010), una exposición muy rara y de complicada digestión con la que Pilar Parcerisas, mediando desde el Conca, se erigió en la primera comisaria de El Canòdrom, aquel proyecto de centro de arte que, tras el cruel desmantelamiento del Centre d’Art Santa Mònica por parte de las instituciones públicas del país y la ciudad, debía ser el futuro Centre d’Art Contemporani de Barcelona. Como antes ya he dicho que no hablaría demasiado de todo ello, permítanme que concluya manifestando lo que, para mí, representó aquel suceso: una de las historias más negras, cutres, impropias e indignas de lo que, tanto institucional como civilmente, podría haber esperado de nuestro entorno artístico tan rural.

La obra que presentó Jordi Mitjà consistía en un enorme globo en forma de piedra -en alusión a esa primera piedra que inaugura un nuevo edificio- volando por encima de la grada del (ex) canódromo de Barcelona, un magnífico edificio racionalista construido por Antonio Bonet Castellana entre 1961 y 1964. Resulta curioso saber que lo único que se salvó de aquel fiasco de exposición fue, justamente, La dispersió de la primera pedra (2010), es decir, la piedra/globo de Jordi Mitjà. Y para recordar el papel de testigo que, para bien o para mal, ostentaba desde entonces, esta misma piedra es la que ahora se puede ver gravitando en el interior de un espacio precioso del tercer piso del Centre d’Art Contemporani de Barcelona. Una obra que aunque sólo pueda verse desde la puerta, ofrece una imagen impactante y muy bella.

Y ahora sí que sí cumpliendo, definitivamente, su legítima función: ser una primera piedra.

En una entrevista que le hace Vicenç Altaió en el Temps de les Arts -y que recomiendo que lean porque está muy bien- Mitjà confiesa que su exposición, titulada Sucede cada día, «no es una exposición, sino más bien una disposición. No es una retrospectiva sino una exposición nueva hecha con obras reubicadas. No es una exposición cronológica, pero empieza donde empecé». En base a este credo, tan en sintonía con la ironía, el humor y el juego de palabras de espíritu surrealista que tanto practica este artista catalán, Mitjà despliega en las dos primeras plantas del Centre d’Art Contemporani de Barcelona la práctica totalidad de su obra, creando una suerte de vínculos invisibles reveladores de lo que, según se mire, podría ser su producción: un repositorio de experiencias vitales siguiendo un orden no cronológico y enarbolando la voz de la intemporalidad desde 1991. Y no sin una cierta razón: si su piedra/globo del tercer piso no hubiera sido visto durante aquel fatídico momento, no me cabe la menor duda de que, en la actualidad, podría ser considerada por lo que (también) es: una brillante y magnífica metáfora.

Con el fin de equilibrar la balanza y complementar la propuesta de Mitjà con el acento internacional que fija Hurtado en su hoja de ruta, en la segunda y tercera planta del Centre d’Art Contemporani de Barcelona se puede ver una exposición tan bella como simple y extraordinaria. Se trata de La Biblioteca infinita, una colaboración en proceso impulsada por los artistas Haris Epaminonda y Daniel Gustav Cramer que, a la que se repara detalladamente en qué consiste, se nos mete en el bolsillo en menos de que canta un gallo.

Puesto que no conozco bien lo que ambos artistas hacen por separado y me temo que, de embarrarme, no podría escribir como más me gusta -es decir, esculpiendo con palabras lo que nunca sé que ando buscando- no voy a hablar demasiado de la obra en solitario de Haris Epaminonda y Daniel Gustav Cramer.

Pero algo debo decir.

Haris Epaminonda es una artista nacida en Nicosia (Chipre) en 1980 cuya carrera ha sido fulgurante desde que abandonara su país natal con el fin de ampliar estudios en el Royal College de Londres y, posteriormente, hacer una residencia en la Kunstlerhaus Bethanien de Berlin, ciudad donde vive y trabaja. Leí que fue por azar que, a su regreso a Nicosia después de graduarse en Londres en 2003, quedó fascinada por unas revistas francesas de los años 50 que encontró en una tienda de segunda mano. Este hecho, quizás irrelevante para muchos de nosotros, fue el inicio de una serie de collages en blanco y negro que, al año siguiente de comenzar, se verían enriquecidos por el uso del color a través de fotografías o papeles mezclados sugerentemente con las imágenes que recortaba. Este modo de entender el acto creativo como la concepción de cuerpos de pensamiento partiendo de fragmentos de realidades existentes es una lectura de capital importancia para entender la evolución de su trabajo hasta lo que es en la actualidad: escenarios irreales surgidos de la combinación de elementos encontrados y/o creados en base a su acreditada fascinación por el mundo de los sueños, los estados en suspensión y la memoria perdida. Se trata de una obra que, dotando de un cierto halo de seducción, la imagen de un sueño gélido, aséptico, lejano y con las dosis justas de folclore arqueológico, podría formar parte de lo que se conoce como arte de estilo internacional, es decir, un coctel de convencionalismos estilístico-conceptuales dotado de la singularidad que se requiere para distanciarse de lo que, simultáneamente, vienen realizando unos cuantos los artistas desde cualquier lugar del mundo. De ahí lo de internacional. No sé si será por el impacto que recibí de lo que me despertaron sus primeros collages y videos -y que pude conocer en directo cuando, junto a Mustafa Hulusi, Epaminonda representó a su país en el Pabellón de Chipre de la 52 edición de la Bienal de Venecia, en 2007- pero lo cierto es que su obra reciente no consigue superar el aprendizaje que recibí en aquel momento.

Daniel Gustav Cramer es un artista nacido en Neuss (Alemania) en 1975, formado en el Royal College of Art de Londres y que vive y trabaja en Berlín, como la artista chipriota. De Cramer no sabía absolutamente nada hasta que, buscando por internet, he visto que es un artista que, al tiempo que construye escenarios imaginarios e imaginativos valiéndose, como Epaminonda, de la fotografía, la escultura, la instalación, el collage y el cine, es conocido principalmente por una serie de publicaciones realmente extraordinarias. Partiendo generalmente de una historia o imagen que, a muchos de nosotros, posiblemente no nos diría nada, las publicaciones que viene realizando Cramer desde principios del año 2000 se caracterizan por evolucionar, de manera casi imperceptible, a través del relato que emana de los intersticios visuales de sus historias y la capacidad de estimular la imaginación del espectador desde el universo de lo laberíntico, lo nebuloso y una poética visual y conceptual de enorme magnetismo e inapelable efectividad. Todas las publicaciones de Cramer son distintas y nunca describen una sola dirección. Y ello es debido a que su interés como artista radica no tanto en contar algo concreto si no en evidenciar la compleja interrelación que existe entre la abstracción y la intimidad. Quizás el lugar más difícil de explicar con palabras.

Una vez esbozados los perfiles de ambos artistas me voy a centrar en la producción que vienen realizando como pareja artística desde hace el año 2007.

Bajo un título tan borgiano como La Biblioteca Infinita Haris Epaminonda y Daniel Gustav Cramer iniciaron hace 13 años un proyecto de colaboración con el ánimo de aunar las investigaciones artísticas que llevaban a cabo tras su encuentro, en 2003, en el Royal College of Art de Londres. La intención de la pareja al iniciar esta singladura tan peculiar era desarrollar una nueva línea de investigación centrada en exprimir las (infinitas) posibilidades de la narración visual y, con ayuda de sus manos, dotar de un contenido inesperado un fascinante cuerpo de trabajo partiendo del fragmento, el recorte, la imagen y la singularidad de los relatos narrados desde el interior de lo que, a simple vista, identificamos como un libro. Configurando sus preciados volúmenes a base de desmantelar, modificar y reestructurar las publicaciones de las que se valen en base a criterios empíricos, poéticos o casuales, cada uno de los libros de su colección de colecciones es una excusa para brindar al espectador la posibilidad de entender la realidad en función de la riqueza de sus opciones alternativas. Es decir, no como lo que parece.

Partiendo de publicaciones aparecidas en todo el mundo -desde China a Nueva Zelanda, pasando por Londres, Lisboa, Viena, Mónaco, Barcelona, etc.- entre 1882 y 1988, los volúmenes de la biblioteca infinita de Epaminonda y Cramer, toda vez que son únicos en su especificidad sirven para cuestionar, en su conjunto, conceptos inmortales como «la autenticidad y la autoría poniendo al descubierto reflexiones en torno al estatus de las imágenes, su producción, su reproducción y circulación y, sobre todo, su capacidad (una vez más, infinita) de captar y transmitir imaginación y significados».

Dispuestos en vitrinas de igual medida y factura que describen, en el espacio, una suerte de uniformidad aséptica y distante, los cerca de cien libros que configuran su biblioteca se muestran abiertos al espectador por donde los artistas consideran más oportuno. Enseñando de este modo y sin poder tocar lo que más de uno desearía escudriñar a fondo, el espectador es invitado a limitar sus movimientos al tránsito pausado entre vitrinas y más vitrinas. Unas frías cámaras de conservación cuasi forense diseñadas para preservar los recuerdos, ideas y reflexiones de una supuesta comunidad literaria. Una comunidad que, según manifiesta Hurtado, tendría cierta resonancia de la Comunidad inconfesable de Maurice Blanchot.

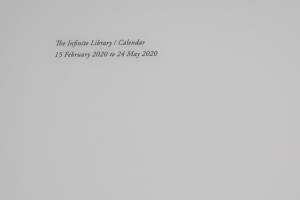

Para complementar estos volúmenes en forma de una pista de la que tirar del hilo, se muestran en las paredes de la sala de exposición tres índices blancos que resumen lo que se ve en el espacio (#X Colección de índices de varios libros) y un calendario resumiendo en blanco el periodo de la exposición (The Infinite Library / Calendar. 15 February 2020 to 24 May 2020). En consecuencia, lejos de ofrecer claves o dirigir nuestra mirada hacia temas relevantes, la propuesta que emana de esta biblioteca consiste en conminar imaginar a partir de las historias que vemos o intuimos.

Si es la distancia visual y táctil lo que determina el modo en que el espectador entra en contacto con los libros de la biblioteca infinita, la obra que aguarda en la tercera planta coloca al espectador en el centro de la acción. De lleno.

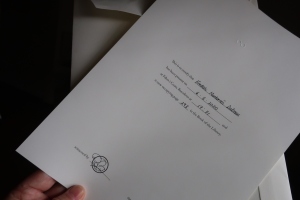

Presidido por una mesa enorme y una serie de objetos (los imprescindibles) recreando una suerte de escenario más o menos acogedor, la obra Certificate (1), 2020 consiste en una performance participativa ideada para que el espectador se constituya en el protagonista de un libro. Pero no un libro cualquiera. Se trata de un libro blanco de grandes dimensiones (quizá el más grande que pude ver entre todos) que cuando haya sido firmado por quienes accedan a hacerlo se va a cerrar definitivamente y nunca más se podrá abrir. En consecuencia, los únicos que van a saber qué contiene aquel libro y la historia que se resume en una de sus páginas serán quienes la hayan firmado y, importante, lo puedan justificar con el certificado que emite quien explica de qué la acción y pregunta si quieres firmar. Si se dice que sí -cosa que yo no dudé ni un segundo- se firma con una pluma preparada para tal fin y después de que el mediador absorba la tinta con papel secante, te entrega el certificado debidamente sellado. En este documento, que yo preservo como oro en paño, figura el nombre de quien firma, el número de página donde lo ha hecho (una firma por página) y la firma del mediador que valida la acción. Una vez firmado y sin más que hacer, se abandona la sala envuelto de un silencio absoluto. Estremecedor.

Lo que más me entusiasmó de lo que acabo de contar es que sin esperar ni sospechar nada, pude viajar por dos mundos sin moverme del mismo edificio. Y si uno me relató lo que pasa por la cabeza de quien lo había concebido el otro me permitió, además, saber algo acerca quién somos, saber algo acerca de quién soy.

Y cuando esto sucede, no sé cómo explicarlo.